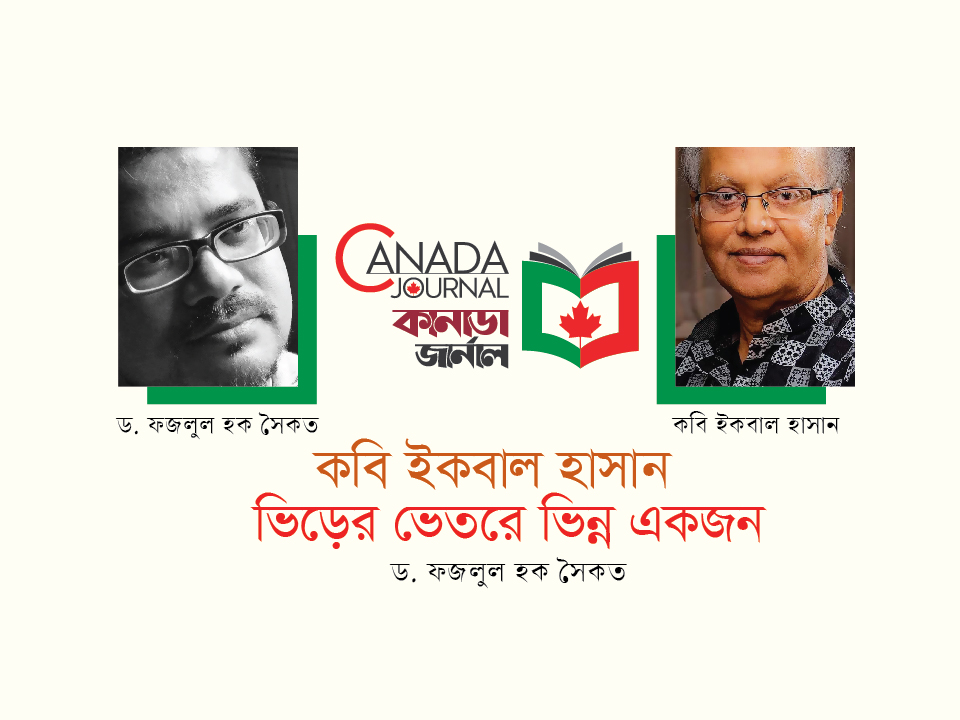

কবি ইকবাল হাসান- ভিড়ের ভেতরে ভিন্ন একজন

আগে দু-একবার চোখে পড়লেও বা কবিতা পড়া থাকলেও বিশেষভাবে ইকবাল হাসান (জন্ম: ডিসেম্বর ৪, ১৯৫২, বরিশাল; মৃত্যু: এপ্রিল ১৩, ২০১৩, টরন্টো) নামটি আমার চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করে ২০০২ সালের দিকে। তখন আমি ঢাকায় বসে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে সত্তরের দশকের কবিদের কবিতা নিয়ে একটি বই লেখার চেষ্টা করছি। সত্তরের দশকে আমার জন্ম এবং বিশেষভাবে এই সময়টি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্যও ‘আবছা-আলোয়-ঘেরা’ একটি সময়- রাজনৈতিক দিক থেকে। আমার ভাবনায় ছিল, এই জটিল-অস্পষ্ট সময়টিকে সমকালের নবীন কবিরা কীভাবে উপলব্ধি করেছেন, তা খুঁজে দেখা। সত্তরের অনেক কবির ভিড়ে আমি প্রাথমিকভাবে ১০জন কবিকে বাছাই করতে চেষ্টা করছিলাম। তখন, কবি নাসির আহমেদ প্রথম আমাকে এই নামটি বলেন। তারপর একটু ক্রসচেক করার জন্য আমি আলাপ করি কবি শিহাব সরকার, বিমলগুহ, সৈয়দ হায়দার, ইকবাল আজিজ, ওবায়দুল ইসলামের সাথে। তাঁরা প্রত্যেকেই ইকবাল হাসানকে আমার তালিকায় রাখতে বলেন। তখন তাঁর খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারি তিনি কানাডা প্রবাসী। বাংলাদেশে, সমকালীন কবিদের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঈর্ষা দেখেছি- ‘ও কী কবিতা লিখবে?’, ‘আরে, সে-কি পড়াশোনা জানে না-কি?’, ‘বাদ দাও, ওর কবিতা নিয়ে লেখার দরকার নাই’ – এমন অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু ইকবাল হাসানের ব্যাপারে তাঁর সমকালের কবি-বন্ধুদের কাছ থেকে কোনো নেতিবাচক কথা বা মন্তব্য শুনিনি। এমনটি হয়ে থাকতে পারে ইকবালের সাথে ব্যক্তিগত প্রিয়-সম্পর্ক অথবা তাঁর কবিতা সম্পর্কে নিঃসংশয়তার কারণে।

তো, ইকবাল হাসানের কবিতার বই খুঁজতে গিয়ে বাংলাবাজারে আগামী প্রকাশনীর বিক্রয়কেন্দ্রে পেলাম ইকবাল হাসান সম্পাদিত ‘শহীদ কাদরী : কবি ও কবিতা’ (২০০৩)। তখন আমার হাতে দুটি সম্পাদিত বইয়ের খসড়া; পল্লীকবির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ‘জসীমউদদীন : ঐতিহ্যের অহংকার’ আর ‘কবি ও কথাশিল্পী জীবনানন্দ দাশ’ নামের বই দুটি সম্পাদনার কাজ করছি। বলে রাখা ভালো, ইকবাল হাসানের বইটি আমার এই সংকলন-গ্রন্থগুলো সম্পাদনায় দিক-নির্দেশনার জন্য বেশ সহায়তা করেছে।

প্রধানত দুটি কারণে বাংলা কবিতায় ইকবাল হাসানের কবিতার প্রসঙ্গ তাৎপর্য বহন করে – এক. বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের সবচেয়ে জটিল ও অর্থময় সময়ে কবিতাভুবনে তাঁর আবির্ভাব; দুই. দীর্ঘকাল প্রবাসে থেকেও তিনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির লালন এবং চর্চার ভেতরে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন প্রবলভাবে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন দেশে নতুন সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে কবিরা নিশ্চয়ই চলমান সময়কে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁদের সৃজনকর্মে। ইকবালের প্রথমদিককার কবিতায় হয়তো পাওয়া যাবে সে-সময়কার আলামত। আর প্রবাস-যাতনার মধ্য থেকে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন নিজ ভাষার ভাবসম্পদের সাথে। কতোটা নিমগ্ন থাকতে পেরেছেন নানাবিধ প্রতিকূলতাকে মেনে নিয়ে তিনি? ইকবাল হাসান সত্তরে আবির্ভূত হলেও তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয় আশির দশকে। এরশাদের স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে বাঙালির মিছিলে তিনি শরিক ছিলেন; সরব ছিলেন। তারপর দীর্ঘকাল জার্মানি-আমেরিকা এবং কানাডায় বসবাস। পেশাগত জীবনে বাংলাদেশে সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। দৈনিক ইত্তেফাক ও সাপ্তাহিক পূর্বাণীতে কাজ করার সময় বিভিন্ন কবি-লেখকের সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে। সেই বন্ধন তিনি প্রবাসে থেকেও ধরে রেখেছিলেন আমৃত্যু। ব্যক্তিগত ও সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবল বন্ধুত্বসুলভ। শিল্পীর জন্য আড্ডা যে খুব প্রয়োজন, তা ইকবাল হাসান বুঝতেন; উদযাপনও করতেন। দেশের প্রতি, দেশের মানুষের জন্য অপরিসীম ভালোবাসা তাঁকে সবমহলের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। মাঝখানে একবার তিনি দেশে ফিরে গেলেও আবার স্থায়ীভাবে আবাস গড়েন কানাডায়। টরন্টোর বাঙালি কমিউনিটিতে তিনি খুব পরিচিত মুখ; আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে ইকবাল ছিলেন অনন্য।

অভিবাসনের দেশগুলোতে নতুনদের কিছু সংকট থাকে; সাধারণের সাথে তারা যেমন মিশে যেতে পারে না, পুরনোরাও তাদেরকে ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করে না। কানাডা বা টরন্টোও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ইকবাল হাসান এই সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। নতুন-আসা বাঙালিদেরকে তিনি সময় দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, সহযোগিতার মাধ্যমে কাছে টেনে নিয়েছেন। আপন করে নিয়েছেন। এই যে মানুষকে, প্রকৃতিকে, ফুলকে, পাখিকে কবিরা ভালোবাসেন, তার কারণ কী? কারণ হলো, তাঁদের ‘চোখের দোষ’ – যা কিছু দেখেন দৃষ্টি মেলে, সবই ভালো লেগে যায়। এই ভালোলাগায় নারীর সৌন্দর্য, খাদ্যের স্বাদ, দৃশ্যাবলির শোভা কিংবা মানুষের মায়া – কিছুই আলাদা নয়, সব যেন এককাতারে দাঁড়ানো বস্তু বা বিষয়। কবি ইকবাল হাসান এ সবকিছু অকাতরে ভোগ ও উপভোগ করেছেন। নিজের ব্যাপারে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। শোনা যায়, ইকবাল হাসান ব্যক্তিগত জীবনে খুব অস্থির ছিলেন। কেন এই অস্থিরতা? কোথাও স্বস্তি খুঁজে পাননি কেন? রাতভর আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া; এখানে-ওখানে বন্ধুদের সাথে ছুটে যাওয়া, রাগ করে কিছুদিন বাড়ির বাইরে আশ্রয় নেওয়া – এসবের ভেতর দিয়ে কবি কোন পরিস্থিতি যাপন করছিলেন? মানুষ নিয়ে, সমাজ নিয়ে, রাষ্ট্র নিয়ে যাঁরা ভাবেন, তাঁদের মধ্যে মানসিক স্থিরতা বিরাজ করার কথা নয় – এই বিপুল ভাবনাই তো ক্রিয়েটিভ লোকগুলোকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করে তোলে। এই ব্যক্তিগত অস্থিরতা থেকেই কি ইকবাল কবিতা-যাপনে ধারাবাহিকভাবে নির্মাণ করে গেছেন অস্থির এক আনন্দের জগত? ইকবাল হাসানের কিছু গ্রন্থের নামকরণ থেকেও ধারণা করা যায় তাঁর মন ও মনন। ‘অসামান্য ব্যবধান’ (কবিতা, ১৯৮৬), ‘কপাটবিহীন ঘর’ (কবিতা, ১৯৯৪), ‘দূর কোন নক্ষত্রের দিকে’ (কবিতা, ২০০০), ‘দূরের মানুষ কাছের মানুষ’ (ব্যক্তিগত নিবন্ধ, ২০০০), ‘আলো আঁধারে কয়েকটি সোনালী মাছ’ (সমকালীন গল্প, ২০১৭), ‘চোখ ভেসে যায় জলে’ (ব্যক্তিগত নিবন্ধ, ২০১০), ‘কিছু কথা কথার ভেতরে’ (ব্যক্তিগত নিবন্ধ, ২০১৭) – এই নামগুলো বেশ ইঙ্গিতবহ এবং অবশ্যই কবির চেতনা ও কল্পনাকে তুলে ধরার প্রয়াস আছে এগুলোতে। কবিতার পাশাপাশি তিনি কথাসাহিত্য এবং ব্যক্তিগত নিবন্ধও রচনা করেছেন। তাঁর গদ্যশৈলী স্মৃতিকথার আদলে গড়া – সহজ ও বিবরণে ভরা। কথাসাহিত্যে যাদুবাস্তবতা এবং আটপৌরে জীবনকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন এই কবি কখনো কখনো।

এই যে সামাজিক ইকবাল, এই যে মানবিক ইকবাল, তার প্রধান কারণ হলো তিনি কবি। কবিরা, শিল্পীরা অন্য আর দশজন লোকের থেকে আলাদা হয়। সৃজনশীল লোকেরা দশের মধ্যে প্রথম হয় না – এগারোতম হয়। মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে কবি-শিল্পীরা এক ভয়কে জয় করতে চায় – মৃত্যু ভয়। মানুষকে, সরকারের রক্তচক্ষুকে, মশাকে, সড়ক দুর্ঘটনাকে এঁরা ভয় পান না; ভয় পান অপ্রতিরোধ্য মরণকে। সৃজনশীল লোকগুলো পৃথিবীতে টিকে থাকতে চায়। এবং তাঁরা কেউ কেউ টিকে যায়ও। সমকালের রাজনীতি-অর্থনীতির সেবকদের চেয়ে কবি-শিল্পীরা বেশিদিন টিকে থাকেন – শারীরিক মৃত্যুর পরও। বয়স বেড়ে গেলে চোখের জ্যোতি কমতে থাকে, হাঁটুর জোর হ্রাস পেয়ে যায়। তখন কি ‘বেঁচে থাকতে-চাওয়া’ মানুষগুলো বিপন্ন বোধ করেন ভেতরে ভেতরে? তাই ইকবালের বয়স যখন ষাটের কোটায়, তখন তাঁকে কিছুটা ভেঙে পড়তে দেখা যায়। তিনি ‘গ্লুকোমা’ শিরোনামের সেই কবিতায় লিখছেন তাঁর আসন্ন আশঙ্কার কথা। কবিতা থেকে পাঠ নিচ্ছি: ‘একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি শুধুই কুয়াশা/জানি – বাংলাদেশে এখন হেমন্ত, এরপর শীত/সেই কবে থেকে এখানে বাঘের মতো বরফের থাবা/মাঝখানে মাধবীর হাত ধরে সামার এসেই বলে – যাই।/শেষ অঘ্রাণে চলে গিয়েছিল বুঝি চোখের পলকে/কিছুই হল না দ্যাখা, কোথায় হারালো! এখন সহসা/কুয়াশা নেমেছে চোখে, সাথে কিছু অনিবার্য মেঘ/বয়স ষাটের কাছে এসে আজ যেন থমকে দাঁড়ালো।’ এখানেই শেষ নয়, ‘কুয়াশার টানেল’ নামে একটি গল্প আছে ইকবাল হাসানের। সেই গল্পেও পাওয়া যায় এমন এক বিপন্নতা, একাকিত্ব, মৃত্যুভয় আর আশঙ্কার কথা। গল্পটির আরম্ভ হয় এভাবে: ‘আজ ক’দিন ধরে তার এমন মনে হয়। মনে হয়, আয়ু ফুরিয়ে আসছে। না, কেউ তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়নি। কিংবা মরে যাওয়ার মতো এমন কোন অসুখ-বিসুখও নেই তার। তবু মনে হয় হালাক হয়ে যেতে পারে যে কোন দিন। এমন আতংকময় ভাবনা তার মগজে যখন-তখন ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়ে যখন সে একা থাকে। এই যেমন এখন বাইরে দুপুর গড়িয়ে বেলা মুরগির মতো ঝিমুচ্ছে। আর এই পড়ন্ত বেলায় মৃত্যুচিন্তাখানা মাথার মধ্যে সুরুৎ করে ঢুকে পড়ে। তার ভেতরটা অস্থির হয়ে ওঠে।’

ইকবাল হাসানের কবিতায় পাওয়া যায় রঙের রেখা, সঙ্গীতের সুর আর মিহিসুতোর জালের মতো স্বপ্নময়তা। কবিতার মায়াজালের তিনি মধুর বিপন্নতাকে এঁকেছেন, তুলে এনেছেন আলোর ঝিলিক। লৌকিক-অলৌকিকতার ভেতর থেকে আবিষ্কার করেছেন উপমা-প্রতীক-চিত্রকল্প। ইকবালের কবিতা চিত্রকল্পময়। তাঁর বন্ধু চিত্রশিল্পী ও কথানির্মাতা সৈয়দ ইকবালের একটি মন্তব্য এরকম: ‘যতই বয়স হচ্ছে দারুণ হচ্ছে কবি বন্ধু ইকবাল হাসানের কবিতার চিত্রকল্প।’ সৈয়দ ইকবালের কথার অর্থ খুঁজে পাওয়া লেপ্টে আছে কি ইকবাল হাসানের পরিণত বয়সে লেখা ‘দুপুর’ নামের কবিতায়? খানিকটা পাঠ নেওয়া যেতে পারে: ‘একটি পোকার মত পড়ে আছি আঁচলের কাছে/দেখি, তোমার অস্থির হাত ড্রয়ারে ওয়ারড্রোবে/ঘোরাঘুরি করে। হলুদ শাড়ির সাথে বেমানান/সবুজ ব্লাউজ, তুমি জানো, গোলটিপ আজকাল/কেউ-ই পরে না, যেমন পরে না কেউ চুড়িদার/জামা। টিপের আকারে তাই জ্যামিতি এসেছে।/লেহাঙ্গা, থ্রিপিস থেকে শাড়িই উত্তম; আর ভালো/যে কোনো ব্লাউজ ও শাড়ির নীচে কালো ব্রেসিয়ার।’

ইকবাল হাসান কি বাস্তবে পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে সুখী ছিলেন? তাঁর পরিজনেরা, বন্ধুরা কি টের পেয়েছিলেন কবির ব্যক্তিগত কোনো অসুখের ব্যাপারে? অবশ্য তাঁরা কবির অসুস্থতাকে অনুভব করেছেন, দেখেছেন; তাঁর দেখভালও করেছেন পরিমিত খাবার দিয়ে, প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে। কবির হৈ-হুল্লোড় কিংবা রান্না-বান্না অথবা হঠাৎ কোথাও ছুটেচলার ভেতরে কাছের মানুষগুলো তাঁর সংকটকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন কি? বাঙালি অবশ্য অসুস্থতা আর অসুখকে আলাদা করতে শেখেনি আজও; তালগোল পাকিয়ে ফেলে। অসুস্থতাকে বাঙালি ‘অসুখ’ বলে। কিন্তু জীবননান্দ দাশ বলেছিলেন: ‘গভীর গভীরতর অসুখে অসুখী আমি’। ইংরেজিতে ‘ইলনেস’ আর ‘আনহ্যাপিনেস’ বললে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়। সে-অর্থে কবিরা অসুখে আক্রান্ত থাকেন। ইকবাল হাসান কি ভেতরে ভেতরে, তলে তলে খুব নিঃসঙ্গ ছিলেন, বিপন্ন ছিলেন একা ছিলেন? ‘একা’ নামক কবিতায় কি কবি লিখে যাননি তাঁর যাপিত-জীবনের মাঝখান দিয়ে বলেচলা এক গভীর গভীরতর একাকিত্বকে? কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি: ‘বাড়িটি নিজের নয় যে বাড়িতে থাকি তবে/ইতোমধ্যে উঠেছে অভ্যস্ত হয়ে আমার দু’চোখ/হাত পা’ও জেনে গেছে কোথায় কী আছে/কোথায় রয়েছে জিরা, দারুচিনি, হলুদের গুঁড়ো,/কালিজিরা তেল রাখা আছে কিচেনের কোন্ ক্যাবিনেটে /শেলফের কোথায় লুকিয়ে আছে ক্যামু ও কাফকা…/এপ্রিলের শেষেও শীত মাঝে মাঝে তীব্র হয় বলে/গাছের মুকুলগুলো এখনো ফোটেনি, তবুও এখানে/বাড়িতে প্রচুর রোদ আসে ভোরবেলা, সারাদিন থাকে।/বাইরে তাকালে দেখি, একটি শালিখ একা জানালার ধারে/রোদের শরীরে তার ডানা মেলে ধরে। কখনোবা ক্লান্তিতে/ভেঙে পড়া দেহ-নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে আলোর ভেতরে।/ এরচে’ ঢের ভালো অন্ধকার, শবদেহের গলিত জীবন,/ ঢের ভালো পেঁচার ডাকের মতো নগ্ন-হিম গুহার আঁধার।’

তারুণ্য, প্রেম, বিচ্ছেদ, হতাশা এসব যে-কোনো কবিকেই স্পর্শ বা আকর্ষণ করে। ইকবাল হাসানও তো রক্ত-মাংসের মানুষ। কাজেই তাঁর কবিতায় প্রেম-নারী-পরকিয়া থাকাটা স্বাভাবিক নয় কি? কবিরা ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে সমষ্টির জীবনকে আঁকতে ভালোবাসেন। ব্যক্তিগত সময়গুলো যাপন করেন হয়তো নিজের সুবিধামতো, কিন্তু শিল্পে প্রকাশ করেন মানুষের চিরায়ত পাওয়া-না-পাওয়ার কথা ও কাহিনি। আর সে কারণেই হয়তো ইকবাল ‘প্রেম ও ব্যর্থতা বিষয়ক’ কবিতায় লিখে গেছেন: ‘উহ্য ছিলো যে কথাটি হাজার কথার ভিড়ে/থমকে গেলো সেই কথাটি তোমার চোখের তীরে।’

বিশ্বাসকে আশ্রয় করে হেরে-যাওয়া মানুষদের থেকে কি সবসময় আলাদা হতে চেষ্টা করে গিয়েছেন কবি ও কথাকার ইকবাল হাসান? ‘প্রাণহীন মাকড়সার অনিবার্য নিয়তির মতো’ কি তিনি ‘উথাল পাতাল বিষাদের করিডোর’ পেরিয়ে কোনো ‘গভীর নিশীথে একা’ গাঙচিল হয়ে উড়ে যেতে চেয়েছিলেন নদীর ওপারের কোনো শব্দহীন ঠিকানায়?