কলকাতা বইমেলা এবং আমার বই-সংযোগ

কলকাতা বইমেলায় আমি কখনও যাইনি। কলকাতাতে কবে গিয়েছি সেটাও বিশেষ মনে পড়ে না। যদিও এই কলকাতাতেই কেটেছিল আমার শৈশবের উজ্জ্বল একটি সময়। ধর্মগতভাবে আমি হিন্দু হলেও এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের অনেক আত্মীয় ছড়িয়ে থাকলেও, বাংলাদেশের অনেক হিন্দুর মতো কলকাতা বা ভারতের সাথে আমার সংযোগ দৃঢ় হয়নি কখনও। পেশাগতভাবে লেখক হলেও, বাংলাদেশের অনেক লেখকের মতো বছর বছর কলকাতায় যাওয়া, কলকাতার লেখকদের সাথে লেনদেন তৈরি করার পরিবেশ আমি পাইনি। সেসবের পেছনে কারণ যে কিছু নেই তাও নয়। কিন্তু এবার কলকাতা বইমেলাতে সেই আমার তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে। যেন যুক্ত করে চলেছে নতুনতর উজ্জ্বলতা। এই সব কিছু নিয়েই আমার আজকের রচনা।

সব শেষ বারের মতো আমি ভারতে যাই ২০০৭ সালে। তখন আমার বয়স তিতাল্লিশ। গন্তব্য ছিল মুম্বাই – ইউনেস্কোর একটি সংস্থা আয়োজিত আন্তর্জাতিক এক সেমিনারে যোগদান। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র প্রতিনিধি আমি। ইমেইলে প্লেনের টিকেট, হোটেল রিজার্ভেশন, ইনসুরেন্সের কাগজ ইত্যাদি সব এসে হাজির। কিন্তু ভিসা কিছুতেই মেলে না। তারিখ পাই, ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন অফিসে যাই, কিন্তু সিলসহ পাসপোর্ট ফিরে আসে না। ওদিকে কনফারেন্সের দিন ঘনিয়ে দরোজার কাছে। শেষে বাংলাদেশ সরকারের সচিব পর্যায়ের এক পরিচিত কর্মকর্তার বরাতে হাজির হলাম হাই কমিশনের ফার্স্ট মিনিস্টারের অফিসে। তিনি আমার সাথে পরিচয় সেরেই ডেকে পাঠালেন ভিসা কর্মকর্তাকে। কর্মকর্তা এসেই বললেন বিকেলে গিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে। কিন্তু ততক্ষণে আমার সিদ্ধান্ত ভিন্ন – হাইকমিশনে একবার ঢুকেছি, পাসপোর্ট না নিয়ে বের হবো না। একথা বলতেই ভিসা কর্মকর্তা নিজের টেবিলে গেলেন এবং ফিরলেন। এক মিনিটেই ভিসা হয়ে গেল যা দিয়ে আগের এক সপ্তাহের ভোগান্তির সমাপ্তি।

কিন্তু উপরওয়ালা না চাইলে মানুষের ভোগান্তির কি সমাপ্তি ঘটে! নির্ধারিত দিনে সকালবেলায় গিয়ে হাজির হলাম ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। এয়ার ইন্ডিয়াতে ঢাকা টু দিল্লী। সেখান থেকে মুম্বাই যেতে সওয়ার হবো জেটে। ঢাকাতে বোর্ডিং হয়ে গেল। অপেক্ষা ইমিগ্রেশনের। হঠাৎ দেখি একজন হন্তদন্ত হয়ে আমার নাম ধরে চিৎকার করছেন। গিয়ে নিজের নাম বলতেই জানালেন, তিনি এয়ার ইন্ডিয়া, ঢাকা-র ম্যানেজার। আরও জানালেন আমার বোর্ডিং ক্যানসেল। নিয়ে গেলেন নিজের অফিসকক্ষে।

আমার অপরাধ? আমি ঢাকার এয়ার ইন্ডিয়া অফিসে যাইনি, টিকেট কাটিনি। বললাম, ফোন করেছিলাম, কেউ ধরেনি। কিন্তু বুঝবার পাত্র তিনি নন। কেন আমি ওই অফিসে যাইনি, কেন টিকেট ছাড়া যাত্রা করতে চাইছি। ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা টিকেটের প্রিন্ট করা কপি যতোই তাঁকে দেখাই, তাঁর চিড়া ভেজে না। ওদিকে ফ্লাইটের সময় এগিয়ে আসছে। শেষে তাঁকে অনেকগুলো শক্ত কথা শুনালাম। বললাম, আমার টিকেট কাটা হয়েছে প্যারিস থেকে, অনলাইনে, ঠিক? টাকা দেওয়া হয়েছে অনলাইনে, ঠিক? কনফার্ম করা হয়েছে অনলাইনে, ঠিক? রি-কনফার্ম করা হয়েছে অনলাইনে, ঠিক? তিনি ক্রমাগত মাথা ঝুকিয়ে চলেছেন। এবার আমি উচ্চকণ্ঠে বললাম, তাহলে কেন আমাকে এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে গিয়ে কাগজের টিকিট আনতেই হবে? তিনি অনেক চিন্তা করে বললেন, আপনি এভাবে আগে কখনও ফ্লাইটে চড়েছেন? বললাম, আগের বছরেই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে রোম যাবার কথা। তিনি সুর নামালেন। অনেক ফোনাফুনি শেষে হাতে এক টুকরো হাতেলেখা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন ‘যাত্রাপথে ওটা দেখাবেন।‘ সেই হাতেলেখা কাগজই ঢাকা টু দিল্লী টু মুম্বাই আমার রক্ষাকবজ হয়েছিল।

ভারতের সাথে আমার ভোগান্তির শুরু সেবারই নয়। এর আগের বার অর্থাৎ দ্বিতীয়বারের জন্য আমি ভারতে যাই মুম্বাই যাবার চৌদ্দ বছর আগে – ১৯৯২ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে তখন সবে গ্রামের কলেজে পড়ানো শুরু করেছি। ভারতে গিয়ে অন্ন সংস্থান করা যায় কি না সেটা কলকাতা গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে বললেন বাবা। যাবার সময় বেনাপোলে বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) সদস্যরা ব্যাগ তল্লাসী করে কিছু না পেয়ে পান্ট খুলতে বাধ্য করল। তাঁদের ভাষ্য হিন্দু মানুষ টাকাপয়সা-সোনাদানা না নিয়ে ভারত যাবার কোনো কারণ নেই। সে-যাত্রায় একমাস ছিলাম। অবস্থান নদীয়ার চাকদা। কিন্তু কিছুই দেখা হয়নি বিশেষ। এক ভাতিজী একদিন নিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়। সেটাও ছিল যাওয়া আর আসার নামান্তর। বর্ডারে সেইসব ঘটনার একমাস পরে দেশে ফেরার দিন বিডিআর-এর লোকেরা কলকাতা থেকে আনা আমার একমাত্র জিনিস ‘ইন্ডিয়া টুডে’-র কপিটি নিয়ে নেয়। টাকা-পয়সা না থাকায় কিছুই সাথে নিয়ে আসতে পারিনি। কিন্তু অনেক প্রিয় ইংরেজি ম্যাগাজিনের কপিটি নিয়ে নেওয়াতে কষ্ট পেয়েছিলাম। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আর কখনও ভারত যাবো না। বেনাপোল দিয়ে আর কখনও যাইওনি।

তবে ভারতে আমি প্রথম যাই ১৯৭১ সালে – বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। আমার মেজদা এবং আমাকে সবার আগে ভারতে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন আমার প্রয়াত বাবা বৈদ্যনাথ দাস। তখন বোধ করি আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস হবে। নৌকা করে ফরিদপুরের এক অজপাড়া গাঁ থেকে যাত্রা শুরু হলো এক মাসিমার পরিবারের সাথে। পথে রাজাকারেরা নৌকা থেকে কেড়ে নেয় জিনিসপত্র। কিন্তু রওনা দেবার আগে প্যান্টের কোমরে সেলাই করে মা গীতা রানি দাস মেঝদাকে যে এক শ টাকা, আর আমাকে দশ টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গোপন টাকার সন্ধান পায়নি কুলাঙ্গারেরা।

মাইলের পর মাইল হাঁটুকাদার ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে প্রথমে উঠেছিলাম মধ্যমগ্রাম – মাসিমার বাড়িতে। এরপর যেতে হয়েছিল বাবার এক মামার বাড়ি। সেটা ছিল দমদম এয়ারপোর্টে। ততদিনে পরিবারের বাকি সবাই এসে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে। সেখানেই পরের বছর স্কুলে ভর্তি করা হয় আমাদেরকে। আমার বয়স তখন সাত। ক্লাস থ্রি হয়েছিল আমার ঠিকানা। সে স্কুলের অনেক স্মৃতি। হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় সেকেন্ড হওয়া, কোনো একটি জাতীয় দিবসে স্কুলের একমাত্র ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করা, এক বিকেলে বাসাতে নকশাল এক ছেলে পুলিশের তাড়া খেয়ে ঢুকে পড়া, পাশের বাড়ির এক স্কুলে সাহায্যকারী মাসির সুন্দরমতো নকশাল ছেলেকে প্রভাতকালে পুলিশের লোকেরা এসে পেটানো, দুর্গাপূজা-কালীপূজা-সরস্বতীপূজা দেখা, দোলের দিনে পাড়ার বড়োদের সাথে রঙখেলা, আরও কত্ত কিছু। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে বাবার মামী অর্থাৎ আমাদের দিদিমনির কথা।

সেই দাদু অর্থাৎ বাবার মামা বয়সে আমার বাবার চেয়ে কম ছিলেন। দিদিমনি ছিলেন শিক্ষিতা। দাদুর মতো তিনিও চাকরি করতেন। অফিস শেষে বাসাতে ফেরার সময় লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে আসতেন দিদিমনি। খাটে বসে তাঁর বই পড়ার দৃশ্য এখনও চোখে ভাসে। বই পড়ার সময় তিনি এক হাতে মাথার সামনের দিকের চুল নিয়ে পাকাতেন। সে-দৃশ্য অনেক গভীরে প্রোথিত আমার করোটিতে।

তখনও পাঠ্য-বহির্ভূত বই পড়া শিখিনি আমি। কিন্তু কেন যেন মনে হয়, বইয়ের প্রতি মায়াটা সেই সময়েই আমার তৈরি হয়েছিল। তিহাত্তর সালের শেষদিকে বাংলাদেশে ফেরার পর আমাকে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে কলকাতা থেকে আনা টিনের বাক্সতে নিজের লাইব্রেরি বানাতে শুরু করি আমি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে আমার একটা ছোট বোনের জন্ম হলে বাবা ওর নাম দেন বাঁশরী। আর আমি আমার সংগ্রহের পুস্তক-বাক্সের নাম দেই বাঁশরী লাইব্রেরি।

সেই বছরগুলোতেই কলকাতায় আমাদের বাসাতে অনেক আত্মীয়স্বজন এসে দেখা করে গেছেন। দিল্লী থেকে বাবার আপন বোনের পরিবার এসেছেন। বম্বে (এখন মুম্বাই) থেকে মার আপন দাদা এসেছেন। আমাদের আরেক মামা, যিনি সদ্য ভারতের সেনাবিভাগে যোগ দিয়ে ১৯৭১ সালেই বাঁ হাতের কনুই এবং পশ্চাদ্ভাগে গুলি লাগায় অবসর নিতে বাধ্য হন, তিনিও এসেছিলেন আমাদের দেখতে। মায়ের আরেক দাদা যিনি ততদিনে তিন দশক ইংল্যন্ডে, তিনি সংসার ত্যাগ করে সাধু হয়ে গেলে, বাবা এবং বড়ো দাদা তার সাথে দেখা করতে গেছেন হরিদ্বার। বাংলাদেশে ফেরার পর এইসব আত্মীয়েরা গল্প-গুজবে আমাদের অহঙ্কারের উল্লেখ হয়ে দাঁড়ান। ছোটবেলায় দরকারে-বেদরকারে আমরাও বলতাম আমার মামা বোম্বে থাকে বা দিল্লির পিশিমা বা লন্ডনের মামা ইত্যাদি।

যাই হোক, ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সেই টিনের বাক্সের লাইব্রেরি ফেলে প্রায় চল্লিশ বছর পর ২০১৩ সালে আমি যখন কানাডার টরন্টোতে অভিবাসী হই, তখন হাজার পাঁচেক বই-পত্রিকা আমার ঢাকার বাসার সম্পদ। কলকাতায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল নিয়ে হেন কোনো বাংলা বই ছিল না যা আমার লাইব্রেরিতে যোগাড় করিনি। মহাভারত নিয়ে বাংলা-ইংরেজি সব বই ছিল আমার। ভারতের তথাকথিত জনপ্রিয় ধারার লেখকদের বাদ দিয়েও, বাঙালি লেখক অসীম রায়, কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, লোকনাথ ভট্টাচার্য, অমর মিত্র, গুণময় মান্না, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, শাহযাদ ফেরদৌস, অভিজিৎ সেন, সাধন চট্টোপাধ্যায় কেউ কি বাদ ছিলেন? এইসব সোনার কলমের অধিকারী লেখকদের কোনো বই কি আমার ঘরে অনুপস্থিত ছিল? বাংলা উপন্যাস নিয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত কোনো সমালোচনা বা ইতিহাস গ্রন্থই এড়িয়ে যেতে পারতো না আমাকে! কোনো কোষগ্রন্থ কি ছিল যা কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আমার দখলে আসেনি!

কলকাতার কোন শিল্পীর সিডি আমার ঘরে ছিল না! আজীবন প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রিয় শিল্পীদের গাওয়া সিডিগুলো বাদেও, বড়ে গোলাম আলী খাঁ, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমূখের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত, বিসমিল্লা খাঁর সানাই, হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশি, আমজাদ আলী খাঁর সরোদ, শিবকুমার শর্মার সন্তুর – এইসব মায়াময় শব্দতরঙ্গ তিন দশক আগে থেকেই আমার নৈমিত্তিক সঙ্গী ছিল। কিন্তু যা হয়নি, সেটা হলো ভালো করে কখনও কলকাতা যাওয়া।

যেই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে চার-চারটি বই লিখেছি আমি, সেই রবীন্দ্রনাথের চারণভূমি শান্তিনিকেতন দেখতে যাওয়া হয়নি। বিশ্বদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-জ্ঞান-চর্চার কারণভূমি বিশ্বভারতী দেখতে যাওয়া হয়নি। যেই নজরুল নিয়ে আমার বইয়ের সংখ্যা পাঁচ, তাঁর জন্মভূমি চুরুলিয়া বা কর্মভূমি আসানসোল দেখতে যাওয়া হয়নি। যেই বৈষ্ণবধর্ম ও চৈতন্যদেব নিয়ে আমার ব্যাপক আগ্রহ, তাঁর আদিভূমি মায়াপুর দেখতে যাওয়া হয়নি। আমার শৈশবের নায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর কোনো স্মৃতিচিহ্ন দেখতে যাওয়া হয়নি।

জীবনের কুড়িটা বছরের বেশি সময় শাহবাগ আজিজ মার্কেটের দোকানগুলো থেকে শত-সহস্র বই-পত্রিকা ক্রয় করলেও, কোনোদিন কলকাতার কোনো প্রকাশককে যোগাযোগ করাও হয়নি নিজের বই ছাপানোর ব্যাপারে। শুধু একবার বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি আমার এক প্রবন্ধ প্রকাশ না করে বাতিল করে দিল। মনের দুঃখে সেই প্রবন্ধ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জার্নাল অব এজুকেশন’-এ ডাক করেছিলাম। মাস ৬/৭ সাত পরে একদিন দেখি ডাকে এসেছে একটা প্যাকেট। ভেতরে সেই পত্রিকার কপি। ‘রবীন্দ্রনাথ’স মেথোডোলজি অব টিচিং ইংলিশ’ প্রবন্ধটি ওরা ছেপেছেন। শংসাসূচক পত্র পাঠিয়েছেন সম্পাদক অধ্যাপক সুব্রত সাহা। বোধ করি, ওই শুরু, ওই শেষ।

কানাডা চলে আসার পর, গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে আমি ষাট ছুঁয়েছি। রচিত, অনুবাদিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ঊনত্রিশ। যদিও এর কোনোটিই কলকাতা থেকে প্রকাশিত নয়। তবে ২০১৯ সালে কানাডার সাহিত্য নিয়ে প্রথম বাংলা বই প্রকাশ করি আমি। সেই বই আমাকে কিছু মর্যাদা দেয়। তারই সূত্র ধরে ২০২১ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের আন্তর্জাতিক অনলাইন সেমিনারে আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। কানাডার সাহিত্যে বাঙালিদের উপস্থিতি নিয়ে বেশ খানিক কথার সুযোগ ঘটে আমার। এছাড়া মহামারী কোভিডের সময়ে টরন্টো থেকে পরিচালিত আমাদের বাংলা টিভি চ্যানেল এনআরবি-র জন্যে অনলাইন প্রোগ্রাম করতে গিয়ে কয়েকজন লেখক-প্রকাশক-সংস্কৃতিকর্মীর সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে।

ইতোমধ্যে ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটেছে কলকাতার বেশ কজন বাঙালি লেখকের সাথে। এঁদেরই একজন শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়। অসামান্য সব গবেষণা গ্রন্থের প্রণেতা শক্তিদা বছরখানেক আগে কানাডার সাহিত্য নিয়ে লেখা চাইলেন। বলতে দ্বিধা নেই, এগারো বছর আগে কানাডায় অভিবাসী হবার পর থেকেই বাংলাদেশ বা কলকাতার বাংলা পত্রপত্রিকার আহ্বানে কোনো লেখা তৈরি করে দেবার আগ্রহ আমি হারিয়ে ফেলেছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এভাবে সময় ব্যয়কে যৌক্তিক ভাবতে পারি না আদৌ। তবে আমি সবসময় যেটি করে থাকি তা হলো কোনো লেখা তৈরি হলে সেগুলো পত্রিকায় পাঠিয়ে দেই ছাপানোর জন্যে। কেউ না ছাপলে তা নিয়ে বেশি দৌড়াই না। শক্তিদার প্রস্তাবও আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বের লাগেনি শুরুতে। যেহেতু কানাডার সাহিত্য নিয়ে আগেই আমার বই প্রকাশিত হয়ে গেছে, তাই সেইসব লেখার চর্বিতচর্বণ করতে ইচ্ছে করেনি আদৌ। কয়েকমাস পর শক্তিদার প্রথম তাগিদ এলো। যথাক্রমে দ্বিতীয় তাগিদও এলো। কিন্তু, সবশেষে যেটি এলো সেটিকে আদেশ বলাই শ্রেয়। সাতদিনের মধ্যেই লেখা দিতেই হবে।

ততদিনে কানাডার সাহিত্য নিয়ে বড়োসড়ো এক নতুন লেখা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল কানাডার সাহিত্য নিয়ে বইয়ের ভবিষ্যৎ নতুন সংস্করণে নতুন কয়েকটি লেখার সাথে ওটিও যুক্ত হবে। শক্তিদার আদেশ পেয়ে সেই লেখাকে পত্রিকার উপযোগী করে গুছিয়ে দিলাম। ওদের ‘এবং জলঘড়ি’ পত্রিকার উত্তরের জানালা’য় সেই দীর্ঘ লেখা ছাপা হলো। শক্তিদার সাথে কথা বলে বুঝলাম লেখাটি ওঁদের সম্পাদকমণ্ডলী ও পাঠকদের অনেকেরই ভালো লেগেছে।

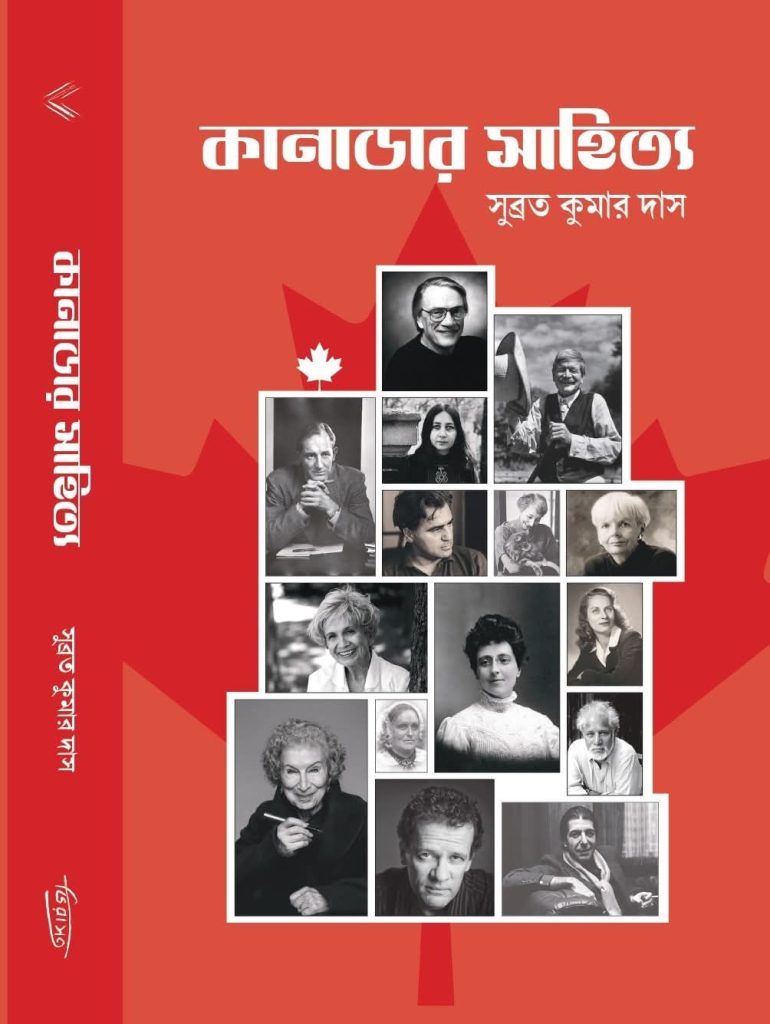

দুই পক্ষের সেই ভালো লাগালাগির এক পর্যায়ে শক্তিদাকে আমার এক গোপন ইচ্ছের কথা জানালাম। সেই ইচ্ছে হলো আমার ‘কানাডীয় সাহিত্য: বিচ্ছিন্ন ভাবনা’ বইটির নতুন একটি সংস্করণ কলকাতা থেকে প্রকাশ করা যায় কি না। জানতাম, কলকাতার স্বনামখ্যাত প্রকাশনী সংস্থা ভিরাসতের সাথে তাঁর আন্তরিক সংযোগ। তিনি ভিরাসতের কর্ণধার পার্থপ্রতিম রায়কে প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাব কানাডার সাহিত্য নাম নিয়ে ৩৩০ পৃষ্ঠা কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে – যা হবে কলকাতা বইমেলায় আমার প্রথম প্রকাশ।

তবে এর আগেই কলকাতার তরুণ প্রকাশক ও লেখক অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে আমার সংযোগ ঘটে। তাঁকে গত এপ্রিলে জানিয়েছিলাম এক যুগ ধরে পুষে রাখা আমার এক ইচ্ছের কথা। সেই ইচ্ছেটা তৈরি হয় ২০০৭-২০১২ সাল পর্বে আমি যখন জাপান-বাংলা সম্পর্কের শতাব্দী-প্রাচীন নিয়ে গবেষণা শুরু করি।

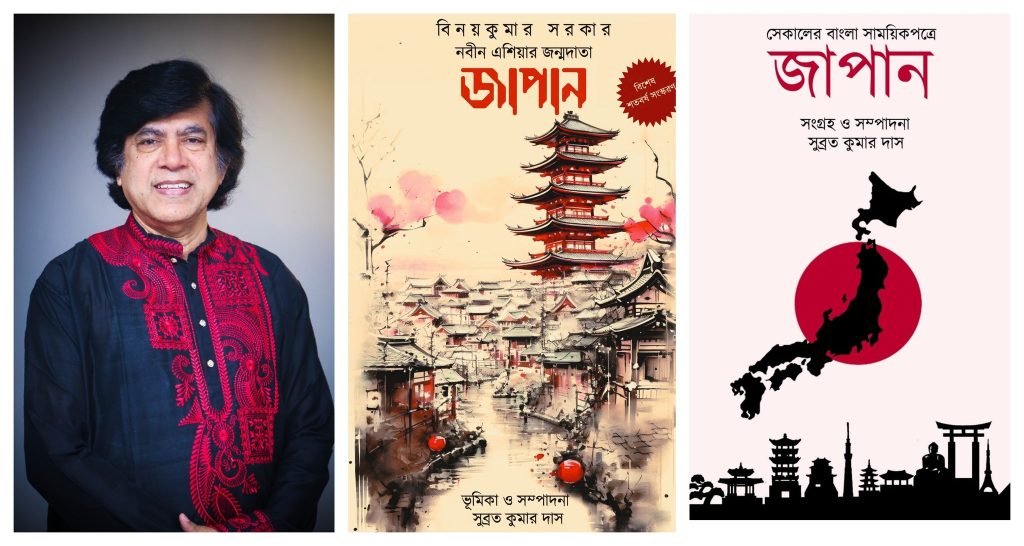

আসল কথা হলো, ২০০৭ সালে জাপান-বাংলা সম্পর্ক নিয়ে কাজ শুরু করতে গিয়ে অসামান্য এক খনির সন্ধান পাই আমি। পাঁচ বছর ধরে একনাগাড়ে কাজ করার পর সেই খনির কিছু সোনা দুটি আলাদা গ্রন্থে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার সুযোগ ঘটে ২০১২ সালে ঢাকার মাসব্যাপী একুশের বইমেলাতে। একটি হলো ১৯১০ সালে প্রকাশিত মন্মথনাথ ঘোষ রচিত ‘জাপান প্রবাস’ গ্রন্থের শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশ। আর অন্যটি হলো শতবর্ষ পূর্বে বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত জাপান-বিষয়ক ১৮টি প্রবন্ধ-নিবন্ধের একটি সংকলন। সে-সময়েই আমি আবিষ্কার করি বিনয়কুমার সরকারের লেখা জাপান-বিষয়ক অসামান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক বই। ইচ্ছে ছিল ১৯১৫ সালে জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা সেই বইটি নতুন করে প্রকাশ করি। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। সেই অপূরিত ইচ্ছেটাই জানিয়েছিলাম অরুণাভকে। তিনি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিলেন।

ছয় মাসের বেশি সময় ধরে প্রায় নব্বই হাজার শব্দের সেই বই আধুনিক বানানে পাঠকের উপযোগী করতে ঘাম যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর রাতে ৮ অক্টোবর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল আমার। আট দিন হাসপাতালে থেকে বিজয়ীর বেশে ঘরে ফিরতেই আমাকে যেন মাল্যভূষিত করলেন অরুণাভ। জানালেন, দশ বছর আগে প্রকাশিত আমার সম্পাদিত ‘সেকালের বাংলা সাময়িকপত্রে জাপান’ বইটি তিনি নতুন করে প্রকাশ করতে চান। বহুবার ভেবেছি সেই বইটি যদি কলকাতা থেকে প্রকাশ করা যেত! জাপান নিয়ে আগ্রহী সত্যিকারের কিছু পাঠকের হাতে পড়তো বইটি। মুখফুটে বলার সুযোগ হয়নি। তার আগেই কোনো প্রকাশক স্বপ্রণোদিত হয়ে এমন প্রস্তাব দেবেন ভাবতে পারিনি স্বপ্নেও।

আসল কথা হলো, জাপানের সাথে বাঙালিদের সংযোগের আদিকাল নিয়ে কাজ করতে করতে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করি প্রায় দেড় শতাব্দী পূর্ব কালেই বাংলা অঞ্চলের পত্রিকায় জাপান নিয়ে লেখালিখি শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে বঙ্গীয় অধিকাংশ সাময়িকপত্রে জাপান নিয়ে লেখালিখি একটি নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়ে যায়। সংগ্রহ করতে করতে তেমন প্রবন্ধ-নিবন্ধ-প্রতিবেদনের সংখ্যা এক শ ছাড়িয়ে যেতে থাকে। কিন্তু আমি যেহেতু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষক ছিলাম না, তাই বিশাল কলেবরে কোনো উদ্যোগ তখন নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই অজানা ভাণ্ডারের কথা গবেষকদের জানাতে একটি সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিতে কুণ্ঠা করিনি। আমার খুঁজে পাওয়া প্রথম রচনাটি ছিল ১৮৭৪ সালের। সেই রচনাটিকেই শুরুতে দিয়ে ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথমবারের মতো জাপান ভ্রমণকালের বিবরণ সবুজপত্র-তে প্রকাশের একটি রচনা দিয়ে আমার সংকলনটি শেষ করেছি। অর্থাৎ মোটামুটি বিয়াল্লিশ বছর সময়কালে বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শতাধিক রচনার নির্বাচিত সংকলন ‘সেকালের বাংলা সাময়িকপত্রে জাপান’।

বহু বছর আগে মনের খেয়ালে বছরের পর বছর ব্যয় করে যে অনুসন্ধান করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, সেই বই প্রকাশের ঠিক এক যুগ পরে এসে যখন দেখি, এই জাপান-বাংলা সম্পর্কের অতীত অনুসন্ধানী গবেষকেরা আমার সেই কাজকে প্রশংসার চোখে দেখছেন, তখন জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি নতুন করে আস্থা জন্মায়। আর তেমনই একটি সময়ে কলকাতার মর্যাদাবান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আত্মজা নতুন করে বইটি প্রকাশের প্রস্তাব দিয়ে আমার গবেষণাকে সম্মানিত করেছেন। আত্মজার স্বত্বাধিকারী অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়কে আনন্দ অভিবাদন জানাই। তিনি কিন্তু সেখানেই থেমে যাননি। সাবজান্তা বিনয়কুমার সরকারের লেখা সুবৃহৎ জাপান-বিষয়ক বইটিও প্রকাশ করেছেন।

আর এভাবেই ২০২৫ সালের কলকাতা বইমেলায় আমার নতুন যাত্রা শুরু – ভিরাসত থেকে নিজের লেখা বই ‘কানাডার সাহিত্য’ এবং দুটি সম্পাদিত বই ‘সেকালের বাংলা সাময়িকপত্রে জাপান’ এবং ‘নবীন এশিয়ার জন্মদাতা জাপান’ দিয়ে।

বইয়ের জয় হোক।

ইমেইল subratakdas@yahoo.com